近日,微信官方表示,不再对长时间不使用的微信号回收处理。这意味着,即使账号长期未被使用,其数据,包括朋友圈、聊天记录等,将得以保留。

凑巧的是,就在微信政策调整差不多的时间,有位网友在使用新办手机号注册某音乐账户时,收到验证码后自动登录上了李玟的账号。

这两则新闻,引发了网友对生命、记忆与数字遗产的深思。

超越想象的庞大“痕迹”

不知不觉,现代人在网络空间这片浩瀚的 “疆域” 里,留下了海量的“痕迹”。

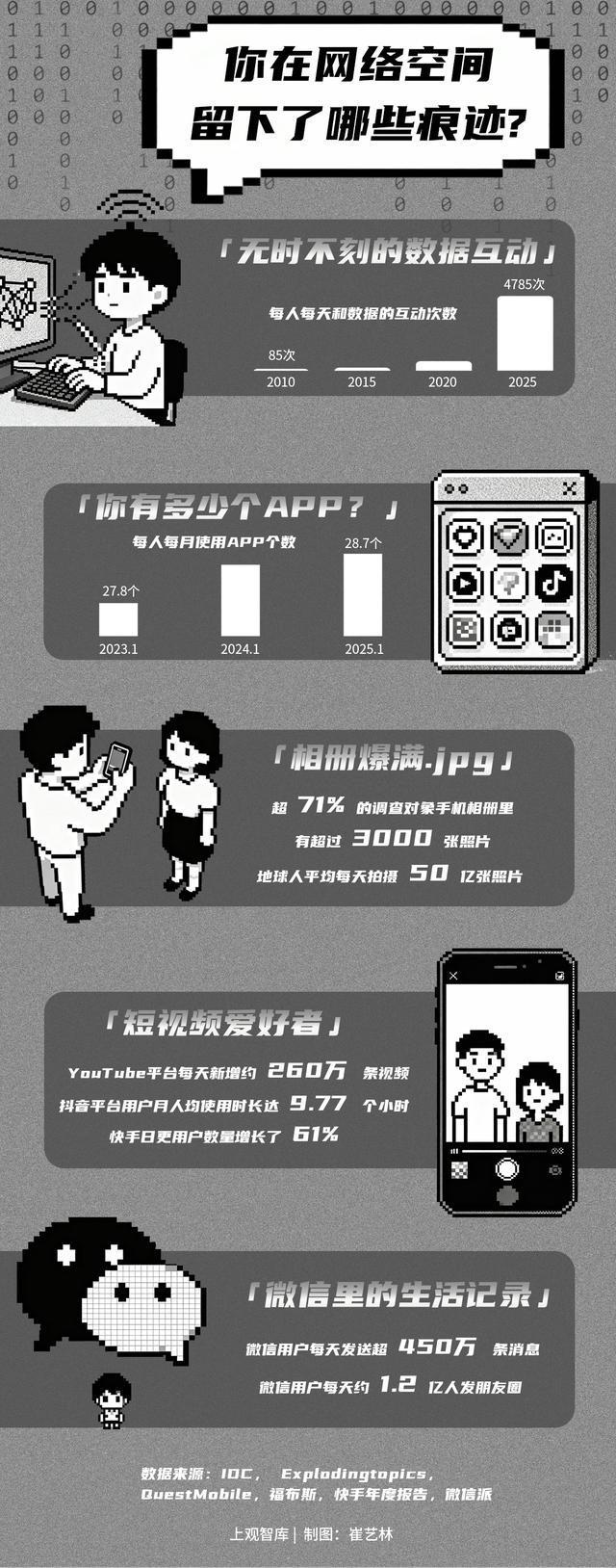

根据IDC发布的《数据时代2025》报告显示,互联网每天产生491EB的数据。这意味着,地球上人均每天产生4909次的数据互动,这其中包括回的每一次微信,发的每一条动态,回复的每一封电邮……

此外,我们还在互联网上拥有了无数的账号,小红书、微博、微信、抖音……每个APP或网站、小程序上的注册账号、使用记录等,共同构成了个人在网络世界的活动轨迹,它累计的庞大,可能超出你的想象:

YouTube平台每天新增约260万条视频,抖音平台用户月人均使用时长达9.77个小时,微信用户每天发送超450万条消息,每天有1.2亿人发朋友圈……这些文字、图片、视频形式的数据和信息,点点滴滴汇聚成数据的海洋,不仅是当下生活的数字镜像,也成为数字遗产的重要来源。

“银发浪潮”下的新命题

“数字遗产”的处置,正日益变得迫切。

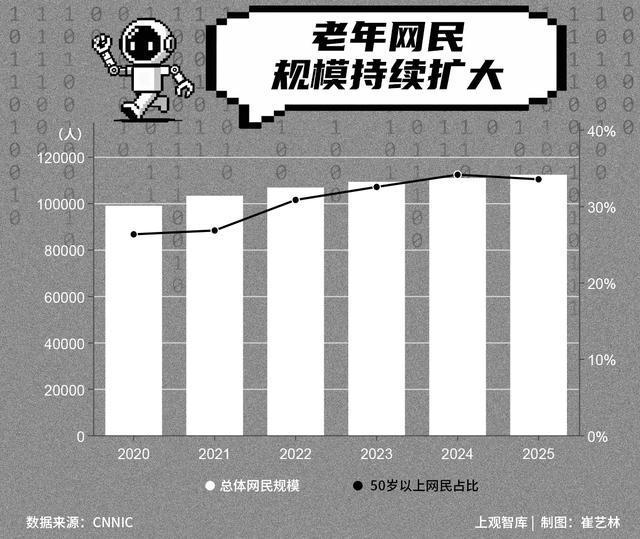

因为,和真实世界一样,互联网也正在变得“越来越老”。

中国互联网络信息中心数据显示,截至 2025 年上半年,我国 50 岁以上网民已经占网民总数 33.5%,且这一群体的触网深度与广度仍在持续拓展。

越来越多的老人,在网络中留下晚年生活的痕迹与回忆:直播、网购、观看短剧、聊天记录、支付账户里的余额、理财平台的投资记录、线上的医疗记录……

当生命走向终点,这些承载着情感与财产的数字数据,极有可能陷入 “无人继承” 或“隐私泄漏”困境。

主动权在平台手中

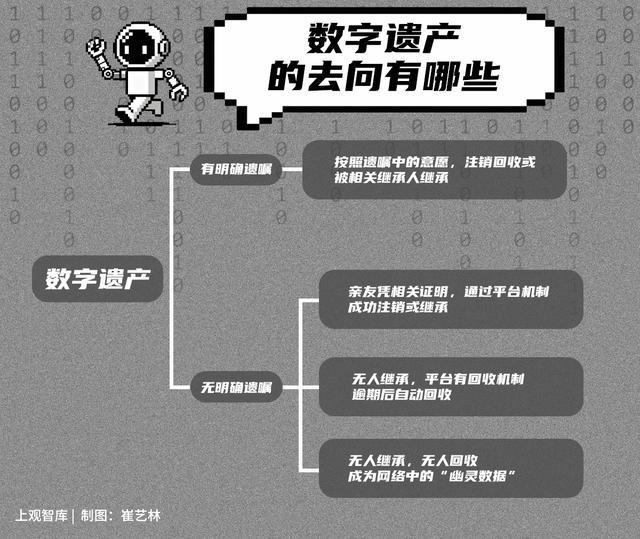

在离世之后,数字遗产会去向何处?

尽管2021年通过的《个人信息保护法》规定,自然人死亡后,近亲属可为维护自身合法、正当利益,对死者个人信息行使查阅、复制、更正、删除等权利,从法律层面赋予了近亲属处理逝者数字信息的权利,为数字遗产继承提供操作路径。

但在具体操作层面,标准化、统一化的数字遗产处理规则尚未建立。而且,多数互联网平台的用户协议明确, “账号所有权归平台,用户仅享使用权。”

这意味着,如何处理逝者的“数字资产”,目前的主动权在平台手中。

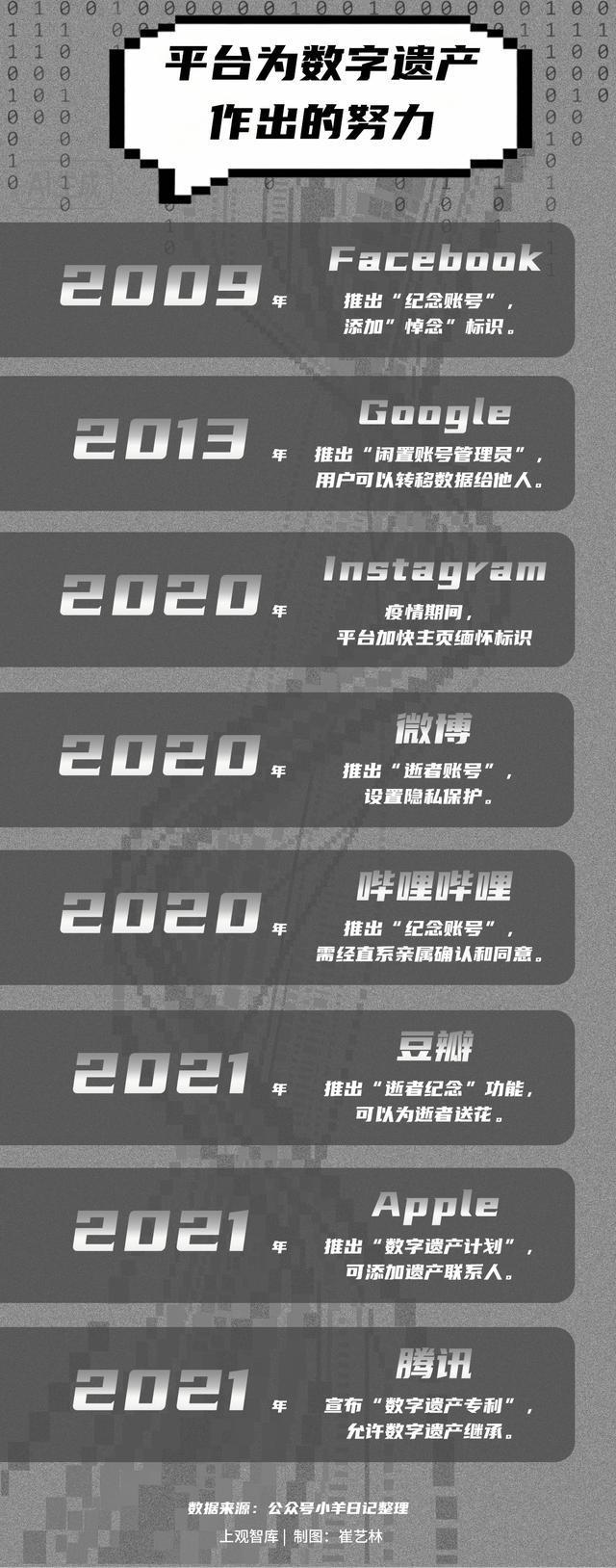

随着数字遗产保护问题被日益关注,平台的处理方式,在向人性化迈进。除了微信承诺不回收账号外,B站、抖音、微博等都推出了 “纪念账号” 功能,允许亲属提供相关证明后申请锁定账号,保留逝者生前发布的内容供亲友和网友缅怀。

比如,B站主播“墨茶Official”因病去世后,因其感人的身世被B站列为纪念账号。其2021年去世时粉丝量在20万上下,截至目前粉丝量已经超170万,最后一期视频播放量破千万。

个人提前做好准备

平台之外,一些普通用户开始意识到“数字遗产”的重要性而采取行动。

记者采访到一名互联网游戏主播小赵,36岁的他已经立下遗嘱,明确在自己离世后,会将直播账号留给同样热爱游戏的弟弟。小赵希望,这份特殊的遗产不仅能为弟弟带来经济上的支持,更能延续他对游戏的热爱,成为兄弟间珍贵的回忆与情感纽带。

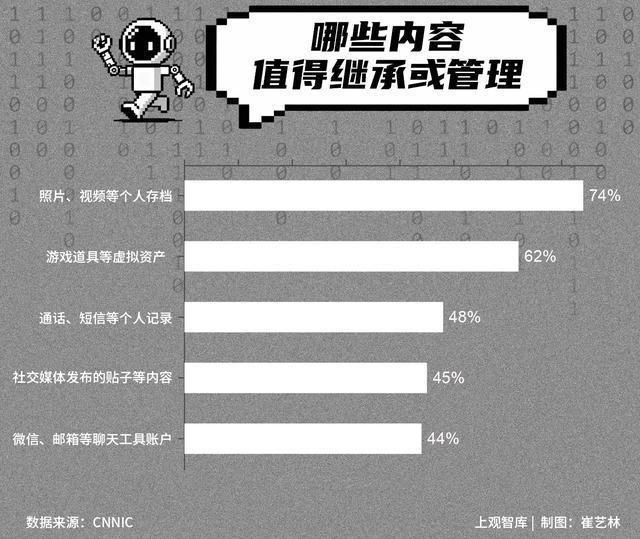

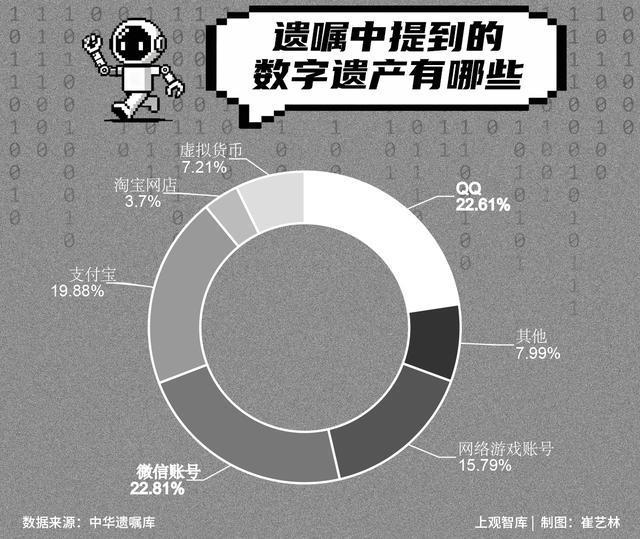

除了直播账号,微信、QQ、支付宝等个人账号,投入大量金钱和时间成本的游戏账号,以及虚拟货币、淘宝店铺等,都成为人们在数字遗产规划中关注的对象。

为这些“遗产”提前写下遗嘱,成为一些年轻人的选择。

《中华遗嘱库白皮书》数据显示,18-30岁年轻人立遗嘱人数较五年前增长300%,其中21.5%的“90 后”和19.7%的“00 后”将虚拟财产写入遗嘱。从2017年至2023年,上海地区有4343名中青年订立遗嘱,约占全国中青年立遗嘱总体量的24.01%。

美国神经科学家大卫・伊格曼(David Eagleman)提出死亡有三种形式:一是身体停止运转,二是尸体被葬入坟墓,三是名字最后一次被人提起。

遗忘,是死亡的最后一环。

当线上生存渗入日常生活,数字遗产是时光里留下的指纹,保护数字遗产,实则是保护曾经的回忆,让后来者在代码的缝隙里,仍能听见昨天的笑声与泪光。

值得呼吁的是,个人对数字遗产的“珍视”和“规划”,并不能完全解决问题,法律和伦理亟需追上,对数字遗产作出妥善安排,是社会在数字时代必须面对的重要课题。